Gebissauswahl mit Gefühl und Verstand

Wenn es ums Zaumzeug geht, scheiden sich die Geister der Reiterwelt heute noch genauso, wie schon vor vielen hundert Jahren. Einerseits ist da der Wunsch, dem Freizeitgefährten so wenig wie möglich wehzutun, andererseits hegt jeder Reiter einen gesunden Überlebenswillen und den Wunsch nach wirkungsvollem Equipment. Dem gegenüber stehen die Produzenten und Verkäufer von Reitzubehör, denen die Optik meist wichtiger ist als die Wirkung und denen vor allem der Profit am Herzen liegt. Dieser Beitrag soll Dir helfen, Dich im großen Gebiss-Dschungel zurechtzufinden und mit gutem Gewissen (k)ein Gebiss für Dein Pferd auszuwählen.

Autorin: Christin Krischke

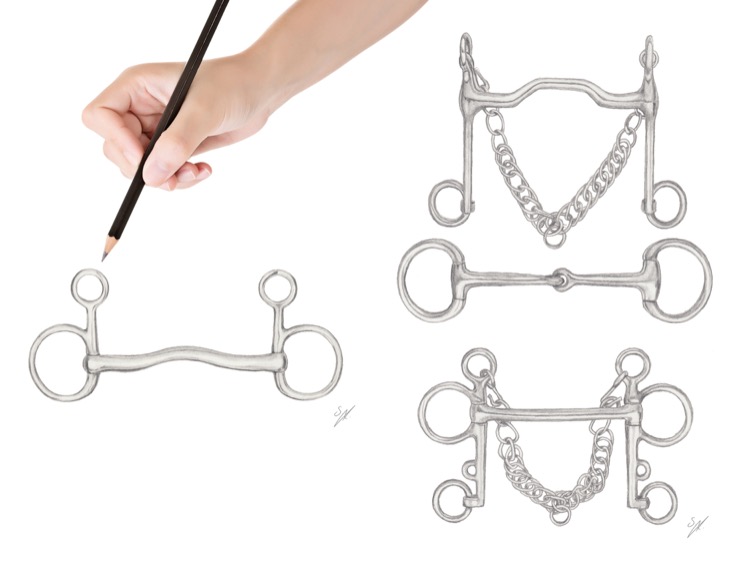

Das Gebiss zählt zu den umstrittensten Equipment-Tools unter Reitern. Christin Krischke zeigt in ihrem Beitrag auf, warum Kandaren nicht gleich scharf und doppelt gebrochene Gebisse nicht gleich unscharf sind.

Foto: Edition Boiselle

Ausflug in die Geschichte

Seit mehr als 5.000 Jahren machen sich Menschen die Eigenschaften von Pferden zunutze, indem sie sie mit Zaumzeugen dirigieren. Die ersten dieser Halfter erinnern noch stark an diejenigen, die zu dieser Zeit bereits jahrhundertelang erfolgreich an Arbeitsrindern zum Einsatz kamen. Es sind vor allem Zeichnungen, die die Gestalt dieser Lenkhalfter belegen, denn die verwendeten Materialien – Seil und Leder – haben dem Zahn der Zeit über die Jahrtausende nicht standgehalten. Als die Pferde etwas größer gezüchtet und die Unbändigsten per Selektion aussortiert wurden, entwickelten sich mit den Reiterkulturen auch die ersten (Trensen)zäumungen. Dies waren meist Knebelstangen aus Knochen oder Geweihstangen mit einem Mundstück aus Seil, Leder oder Sehne.

Das Team der Hofreitschule Bückeburg gilt als Bewahrer der Reitkunst und Freund der Schauspielkunst.

Foto: Edition Boiselle

Wie wirken Gebisse?

Im Wesentlichen hängt die Wirksamkeit – manche nennen es „Schärfe“ – eines Gebisses von folgenden Faktoren ab, die unmittelbare Härte der Reithandeinwirkung lassen wir außen vor:

Die Trense

Am Ende der Kupferzeit – etwa 5.500 bis 2.200 v. Chr. – und in der darauf folgenden Bronzezeit – etwa 2.200 bis 800 v. Chr. – finden sich zunehmend aus Metall gefertigte Knebelstangen. Ab der Eisenzeit – ab 800 v. Chr. bis 5 n. Chr. – etwa sind fast alle Reiterkulturen zu vollgeschmiedeten Trensen übergegangen, bei denen das eigentliche Mundstück ein Gelenk aufweist.

Heute kennen wir viele Arten von Trensengebissen, die sich unterscheiden in Mundstückform und Seitenbaumform.

- Die Wassertrense, so genannt, weil das Pferd mit ihr am unbeschwerlichsten trinken können soll. Sie verfügt über ein einzelnes Gelenk in der Mitte des Mundstücks und zwei Ringe als Knebel an den Seiten.

- Bei mehrfach gebrochenen Trensen finden sich mehrere der Gelenke im Mundstück.

- Die Stangentrense ist nach ihrem stangenförmigen (meist leicht gebogenen) Mundstück benannt.

- Die Knebeltrense, bei der die Seitenteile stangenförmig außen am Pferdekopf anliegen. In Tradition der uralten Knebelstangentrense wird in Extremsituationen ein seitliches Durchrutschen der Trense im Maul verhindert.

- Die Olivenkopftrense ist nach einem kleinen Detail im Übergang von Mundstück zu Seitenteil benannt, wo ein olivenförmiges Teil das Einklemmen der Maulwinkel verhindert.

- Die Bauchertrense hat ihren Namen von dem französischen Reitmeister François Baucher (französisch gesprochen „Boschee“). Der Name bezieht sich allerdings nur auf die Form der Seitenteile, welche über dem (etwas kleineren) Wassertrensenring noch einen zweiten Ring angebracht haben, in den das Backenstück des Zaumzeugs eingeschnallt wird.

- Die Ledertrense/Gummitrense etc. sagt etwas über das Material des Mundstücks aus, nicht über die Form.

Seltener sind zu finden:

- Die Spielertrense mit einem zusätzlichen Metallstück auf der Zunge, das das Pferd zur vermehrten Maulaktivität anregen oder im Falle eines löffelförmigen Spatens das Darüberlegen der Zunge verhindern soll.

- Die Aufziehtrense als sehr wirkungsvolle Verschärfung durch Hinzufügen der Hebelwirkung auf das Mundstück. Hierbei sind an Ober- und Unterseite der Seitenbäume Löcher, durch die der Zügel nach oben ins Genick und nach unten in die Reiterhand verläuft.

Die Kandare

Die „kantár“, ungarisch für Zaum, wurde um 650 n. Chr. in Ungarn erfunden und verbreitete sich mit der Entstehung der Nahkampfreiterei im Mittelalter. Je größer die Notwendigkeit balancierter Richtungswechsel und Manöver, desto entscheidender wurde die Passgenauigkeit der einhändig geführten Zäumung. Der „Sporer“ genannte Berufsstand der Gebissschmiede verfügte über einen akademischen Wissens- und Erfahrungsschatz, der heutzutage kaum mehr nachvollziehbar ist. Die Virtuosität an Maßanfertigungen der „Biss“ oder „Biß“ genannten, mitunter brachial aufwändig wirkenden Kandaren fand ihren Gipfel in der Renaissance bis ins 16. Jahrhundert.

Erneut war es eine Umstellung des Militärwesens, die eine grundlegende Veränderung der Zäumung mit sich brachte: Mit der Verbesserung der Schusswaffen erfuhren die gefeierten Reitereliten derart empfindliche Niederlagen, dass die Nahkampfreiterei binnen weniger Jahrzehnte abgelöst wurde. Die jahrzehntelang geschulten, äußerst kostspielig zu erhaltenden vierbeinigen Reitkunstprofessoren wurden abgeschafft. Neue, schnellere Pferde wurden zu Truppentransportern für berittene Infanterie, welche zum eigentlichen Gefecht absaß und zu Fuß ins Feld zog. Das ermöglichte weitreichende Einsparungen an Ausbildungszeit und -kosten sowohl bei Pferden als auch bei den Rekruten, die seit Mitte des 19. Jahrhunderts eindeutig nurmehr (Zitat H.Dv.12) zum Ziel hatten. Die Zaumzeuge wurden dem Ausbildungsstand angepasst und die einheitliche Doppelzäumung eingeführt: Die Wassertrense zum beidhändigen Gebrauch auf Reisen, die nun tatsächlich so bezeichnete Kandare für den Fall eines einhändig zu reitenden Manövers.

Dem modernen Freizeitreiter stehen verschiedene Arten von Kandaren bzw. Gebissen mit Hebelwirkung zur Auswahl. Wieder unterscheiden und bezeichnen sich die Formen anhand von Unterschieden des Mundstücks und der Seitenbäume. Der grundsätzliche Unterschied zu Trensengebissen besteht in der Ergänzung einer Kinnkette, -riemens oder -rings, die der Zäumung mittels Hebelkraft zu deutlich mehr Wirksamkeit verhilft. Hierbei werden die Zunge und die Laden gegen den Unterkiefer und die am Unterkiefer empfindlichen Nervenbahnen gedrückt und im Genick Zug bodenwärts erzeugt.

- Die Dressurkandare, so benannt, weil sie im FN-Sport zugelassen ist, wird grundsätzlich mit einer Unterlegtrense verbunden gebraucht. Die Trense liegt dabei weiter hinten (kehlwärts) im Maul als die Kandare. Das Mundstück der Dressurkandare ist meist mit einer Zungenfreiheit versehen, die in einem Bogen die Zunge nachformt und ihre eigentliche Auflage ziemlich direkt auf den wesentlich empfindlicheren Laden findet.

- Die S-Kandare leitet ihren Namen von der Form ihrer Seitenbäume ab, deren gewundene Form verhindert, dass das Pferd sie mit den Zähnen fängt und festhält.

- Die Fahrkandare, auch Postkandare, wird ohne Unterlegtrense benutzt und hat ein stangenförmiges Mundstück meist ohne Zungenfreiheit, wodurch der starke Zungenmuskel einiges der Gebisseinwirkung abfedern kann. Die Seitenbäume sind mit mehreren Ringen dazu geeignet, je nach Empfindlichkeit des Pferdes den Grad der Hebelwirkung zu variieren.

- Das Pelham ist eine Kandare mit ein- oder mehrfach gebrochenem Mundstück, fast immer mit zum Gebiss hin beweglichen Seitenbäumen.

- Die Springkandare oder Kimblewick genannte „Babykandare“ (was für ein absurdes Wort!) hat zum Gebiss hin bewegliche Seitenbäume, die mit mehreren Zügelschlitzen versehen sind, um eine Variation der Hebelwirkung zu ermöglichen.

- Das Slidergebiss verfügt an der Befestigung der Seitenbäume am Mundstück über deutlich mehr Spielraum. Beim Annehmen des Gebisses verschärft sich dessen Wirkung exponentiell.

- Das Spadebit, auch Spatenkandare genannt verfügt am Mundstück über einen mehr oder weniger ausgeprägten, flach auf der Zunge liegenden Metalllöffel, der das Gebissgewicht auf größerer Fläche verteilt. Zusätzlich verfügen die meisten dieser Kandaren über Zwerchbögen (von mittelhochdeutsch zwerch = quer, im Englischen „braces“ genannt), die über (kehlwärts) dem Gebissstück quer über der Zunge aufliegen und bei der geringsten Veränderung des Kandarenhebels den Kontakt verlieren. Noch bevor die Kinnkette greift, erhält das Pferd Information über den Reiterwunsch und kann der eigentlichen Einwirkung zuvorkommen.

- Die Ringkandare ist heute nur noch in der traditionellen Reiterei Afrikas und an wenigen anderen Orten der Welt zu finden. Sie weist statt einer Kinnkette oder eines Kinnriemens einen festen Metallring auf, der am Spaten des Gebissstücks befestigt ist und beim Aufzäumen über den Kiefer gezogen wird. Die Dünne und Starre des Ringes bedingt eine deutlich verstärkte Wirksamkeit der Zäumung.

Eine richtig bemessene Kinnkette (-riemen) entwickelt ihre Hebelwirkung, wenn der Seitenbaum einen Winkel von 45 Grad erreicht. Zu locker eingestellt rotiert das Gebiss zu weit im Maul und dreht sich unangenehm in die Mundwinkel. Zu fest eingestellt hat das Pferd zu wenig Freiraum, Hals und Kopf in Bewegung als Balancierstange zu benutzen und stößt sich schmerzhaft am Gebiss.

Ob Baucher-Gebiss, Kandare oder gebrochenes Trensenstück – das Pferd und die Reiterhand entscheiden, welches das richtige ist.

Zeichnungen: Sina A. Gremse

„Mit oder ohne?“ – DU entscheidest!

Die Reiterwelt scheint sich heute in zwei Lager zu teilen: Diejenigen, denen Sicherheit und Kontrolle über das Pferd Vorrang hat, die dem Vorbild des Mainstream folgen oder ungefragt Ratschlägen von Gebisshändlern folgen. Sie verwenden wirkungsvolle Gebisse nicht selten inflationär und verkennen die Schmerzimpulse, die sie damit setzen. Sie geraten in Konflikte mit ihren Pferden, die sich gegen die als ungerechtfertigt empfundenen Strafen wehren und wundern sich über zunehmend stumpfere und „härtere“ Mäuler.

Andererseits sind da jene, die ihre Pferde am liebsten wie in der Kinderbuch- und Kinoreihe „Ostwind“ ohne Zaumzeug reiten, antiautoritär erziehen und stets mitbestimmen lassen möchten, ob es heute Abend Quetschhafer oder Melassemüsli zum Abendbrot gibt.

Ich überzeichne beide Lager gerne, um die Gefahren zu verdeutlich, denn unser zweites Extrem macht sich und anderen die größten Vorwürfe, wenn ein wirkungsvolles Gebiss zum Einsatz kommt, so gut der Reiter auch damit umzugehen verstehen mag.

Christin und Wolfgang Krischke haben in Bückeburg Deutschlands einzige Hofreitschule gegründet. Sie setzen sich dort für die empathische und motivierte Zusammenarbeit zwischen Pferd und Reiter ein.

Foto: Edition Boiselle

Wie immer liegt der gesunde Weg irgendwo in der Mitte. In unserer modernen Zeit, in der wir unser Leben nur zum Freizeitvergnügen den Pferden anvertrauen, rechtfertigt NICHTS es, dem Pferd anhaltend oder wiederholt Schmerzen zuzufügen. Nur weil diese Kreatur stumm leidet, dürfen wir nicht die Augen verschließen vor den missbräuchlichen Einsätzen von Gebissen (Sporen, Ausbindern, Peitschen etc.) und müssen uns immer wieder fragen lassen, ob das, was wir tun, der Gesunderhaltung des Tieres dient oder ihr nicht vielleicht entgegenwirkt.

Expertin

Christin Krischke ist Buchautorin, Pferdeausbilderin, Pferdemensch und Direktorin der Fürstlichen Hofreitschule in Bückeburg.

Foto: Edition Boiselle

Goldene Regeln für feines Reiten

Meine Empfehlung an alle, die mit Pferden umgehen lautet daher:

- Beginnt die eigentliche Ausbildung erst mit vier Jahren. Wisset, dass das Pferd in dieser Zeit zahnt. Verwendet eine gebisslose Zäumung zum Lenken und Kontrollieren.

- Hängt aber zusätzlich ein Gebiss mit stangenförmigem Mundstück ohne Zügel mit ein. Das Pferd gewöhnt sich auf diese Weise an den Störfaktor und der Übergang zum Reiten auf Gebiss wird mit sechs, sieben Jahren schleichend möglich.

- Beginnt die Ausbildung mit Führübungen und Handarbeit, damit das Pferd lernt zu lernen, die Kommandos und Intentionen des Menschen versteht und Bewegungsmuster einüben kann.

- Reduziert die Lerneinheiten auf ein zeitliches Maß, das dem Pferd gerecht wird. Hat das Pferd nur gelernt zu gehorchen, nicht zu verstehen, dann ist es mitunter notwendig auf Lerneinheiten von weniger als 5 Minuten zurückzugehen.

- Man kann ein Problem nicht mit denselben Mitteln lösen, durch die es entstanden ist. Grundsätzlich muss ein Reiter bereit sein ALLES zu ändern, um seinem Pferd ein angenehmeres Leben zu ermöglichen. Dabei darf er gerne bei sich und seinen liebgewonnenen Gewohnheiten anfangen und hinterfragen, warum eine doppelt gebrochene Trense weicher sein soll als eine Stange (ist sie nämlich nicht) und warum das nette Wort Zungenfreiheit nichts Nettes bezeichnet.

Mehr Artikel aus dieser Ausgabe

Trainierst Du schon oder genderst Du noch?

In unserer Menschenwelt wird „gendern“ gerade ganz großgeschrieben. Auch im Stall sind wir vor der Frage „Männlich, weiblich, divers?“ nicht gefeit.

Kolumne: Von der Kunst, sich Zeit zu lassen

Jahrelang träumen die Pferdemenschen dieser Welt vom eigenen Pferd. Dabei sind die ganz Verrückten die, welche sich für ein Jungpferd entscheiden.

Sternenbrücke für tiergestützte Therapie

„Pequenas Estrelas na Terra“ bedeutet „Kleine Sterne auf Erden”. Kleine Sterne, das sind die verschiedenen Projekte einer großen Sozialarbeit, in der…